тестовый баннер под заглавное изображение

На самое начало лета 1970 года в СССР был запланирован запуск очередного космического корабля «Союз-9». Его экипажу, командиру Андрияну Николаеву и бортинженеру Виталию Севастьянову, предстояло совершить беспрецедентный по продолжительности полет — около 18 суток.

Конечно, исходя из нынешних критериев, это совсем немного, однако полвека назад 2,5 недели пребывания человека на околоземной орбите казались громадным промежутком времени. Ведь до того «стайерский» рекорд среди наших космонавтов, принадлежавший Валерию Быковскому, — всего 5 суток.

Очень важно было на практике проверить, как поведет себя человеческий организм при столь долгом нахождении в состоянии невесомости. Для всестороннего изучения и контроля физического, психического состояния членов экипажа специалисты создали специальные приборы, продумали методики, тесты. Их обкатывали в лабораторных условиях. Среди участвовавших в этой подготовительной работе был и инженер отдела психофизиологии труда Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины Владимир Щербинский.

— Тогда еще никто не знал, как бороться с воздействием невесомости на человека при длительном космическом полете, — рассказывает Владимир Вениаминович. — Специалисты понимали, что каждому участнику такой экспедиции обязательно требуется физическая нагрузка, иначе организм, лишенный привычной земной силы тяжести, начнет деградировать. Но как, при помощи чего обеспечивать необходимую нагрузку? На борту первых наших кораблей, совершавших многодневные полеты, имелись только эспандеры для разминки и утренней зарядки членов экипажа.

Существовали и другие еще не разгаданные учеными «космические загадки». Будет ли меняться при длительном нахождении в невесомости уровень зрения человека, его тактильная чувствительность, скорость реакции?.. Чтобы выяснить это, для космонавтов «Союза-9» разработали особое контролирующее оборудование. Например, рефлексограф «Пальма-2М». Там несколько лампочек, которые поочередно в непредсказуемой последовательности загорались, и тестируемому нужно как можно быстрее гасить их, нажимая на соответствующие кнопки. Другой прибор — «Шиповник» — позволял контролировать степень чувствительности различных участков тела при контакте с ними особого датчика…

Всю эту технику после ее создания передавали для обкатки сперва штатными испытателями, а затем с ней начинали работать и сами космонавты, а сотрудники в том числе и нашего ГНИИИ им помогали.

В общей сложности было подготовлено для рекордного по длительности полета свыше 15 методик тестирования различных параметров.

Тренировки по этим методикам продолжались даже незадолго до старта. Поэтому в мае 1970-го целая группа институтских работников, и я, 23-летний инженер, в их числе, отправилась на Байконур вслед за космонавтами. Вот там и произошли события, положившие начало «космической шахматной эпопее».

В один из дней предстояло проводить очередную серию тестов с членами экипажа. Николаев уже был на месте, а Севастьянов задерживался на отработке режима с «Пальмой». Сидим в коридоре с Андрияном Григорьевичем, он не выдержал и говорит: «Володя, чего мы просто так ждем? Давай хоть партию в шахматы сообразим». Эта игра была тогда в космических кругах очень популярна, чуть ли не в каждом подразделении комплект имелся. Я взял доску, приладили ее на какой-то тумбочке там же, в коридоре, расставили фигуры…

Едва сделали несколько ходов, вдруг слышим характерные шаги: приближается к нам «начальник космонавтов» — помощник главкома ВВС по космосу генерал Каманин. Надо сказать, что Николай Петрович был человеком весьма строгим, поклонником субординации. Подошел и спрашивает меня: «Ты кто? Чем тут занимаешься?» Я назвался и, подлаживаясь под стиль армейского доклада, пояснил: мол, так и так, отрабатываем очередную методику тестирования.

Каманину ответ не понравился. «Вижу я, какие у вас тут «методики»!» — и кивнул в сторону шахматной доски. Ну я-то штатский, «чужой» из числа командированных институтом, а вот Николаев — свой, и ему может от генерала-начальника серьезно «прилететь». В сложившейся ситуации решил спасти положение — оправдаться. Говорю Каманину: «Так шахматы — это же часть методики!» Генерал в ответ взглянул на меня сердито и «припечатал»: «Ты мне обязательно доложишь, что за методика такая».

Думаю: ну, попал! Отправился после этого к заведующему лабораторией, которая занималась подготовкой экипажей к проведению медицинских экспериментов в космическом полете, их психологической поддержкой, а также вопросами космической эргономики, врачу Центра подготовки космонавтов майору Богдашевскому, рассказал ему, что произошло. Ростислав Борисович (для друзей — Ростик) только головой покачал: «Не завидую тебе!» Тут я вдруг неожиданно для самого себя сообразил, как можно выйти из ситуации. «А что если мы действительно предложим методику тестирования с помощью шахмат?» — «Это как?» — «У меня есть брошюры — сборники шахматных этюдов; например, сформулировано: «белые начинают и ставят мат в три хода». Вот взять таких задачек штук 10 и дать их решать космонавтам, засекая время. Сперва здесь, на Земле, а потом — на орбите. Это же позволит получить очень важную информацию о состоянии их мыслительной деятельности, — как повлияла на нее невесомость… И не требуется никаких дополнительных приборов». Богдашевский чуть задумался, а потом хлопнул меня по плечу: «Вова, ты гений!»

На следующее утро Ростик принес обычную шахматную доску и поделился возникшими сомнениями: «Как же мы ее, такую огромную, в космос на «Союзе» отправим?» Настроение у него явно стало портиться, и я, чтобы не провалить задуманное, предложил: хорошо бы достать карманные магнитные шахматы. Но он в ответ: их могут не пропустить на борт корабля, там же много разной аппаратуры, вдруг фигурка с магнитиком случайно повлияет на работу прибора? К нашему разговору подключился мой товарищ по институту Георгий Валерианович Анисимов, который прилетел вместе с нами на Байконур по своим делам, — он занимался киносъемкой предполетного поведения членов экипажа (их походки, например), а потом должен был зафиксировать на пленку аналогичные движения Николаева и Севастьянова после приземления, чтобы можно было сравнивать, как долгое пребывание на орбите повлияло на координацию рук, ног, туловища. Вот Жора и надоумил: «А ты про Клевцова забыл?».

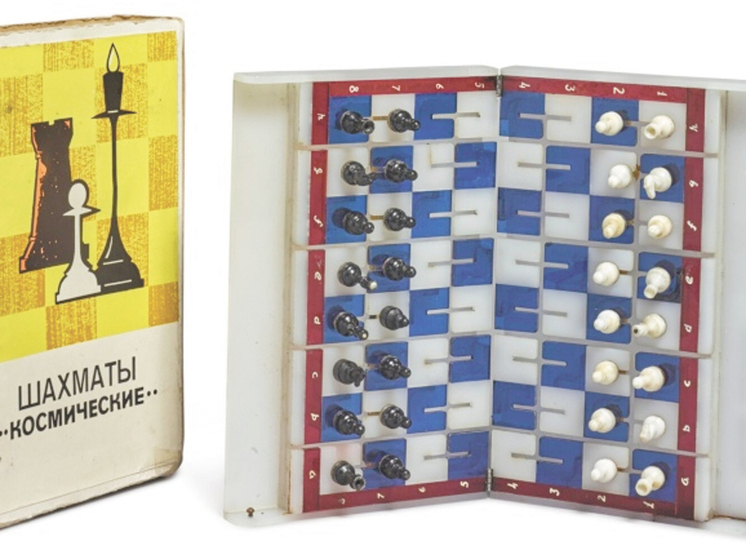

Действительно, был среди сотрудников ГНИИИ такой творческий человек — Михаил Иванович Клевцов (в будущем инженер-полковник), который некоторое время назад по собственной инициативе придумал специальные шахматы для игры в невесомости. А наш институтский мастер золотые руки, слесарь Сергей Павлов эту конструкцию воплотил в материале. «Космические шахматы» так и лежали, потом никому не нужные, но теперь могли нас очень выручить. Только как их заполучишь? Ведь они находятся в Москве, а мы — за тысячи километров, на Байконуре. И до намеченного старта остается чуть больше недели!

К счастью, я помнил телефон Клевцова. Побежали на пункт связи, повезло быстро дозвониться до него. Михаил Иванович с радостью согласился отдать нам свои чудо-шахматы, но засомневался, что без одобрения руководства это получится сделать. Пришлось срочно связываться с зам. начальника ГНИИИАиКМ Евгением Анатольевичем Карповым. Он сразу все понял: «Ребята, не беспокойтесь! Очень интересная задумка, поможем».

Буквально через день два комплекта клевцовских шахмат оказались уже в нашем распоряжении — их доставили одним из самолетов, прилетевших на Байконур. Распаковали мы посылочку и поняли: именно то, что нужно! Размеры каждой «космической доски» небольшие, вес около 300 граммов. А главное — конструкция позволяет передвигать по клеткам фигуры, не отрывая их от игрового поля. Это же очень важно в условиях невесомости. Иначе могут быть самые чреватые неприятностями ситуации. Представьте себе, что крошечная пешка или ладья «сбежит» и начнет дрейфовать по кабине корабля, — заплывет, чего доброго, в недра какого-нибудь чувствительного прибора или, того хуже, ее затянет потоком воздуха в дыхательные пути спящего космонавта.

Конструкция Клевцова подобные варианты исключала в принципе. На шахматной доске была сделана разветвленная система межклеточных пазов, а у основания каждой фигуры предусмотрен штифт со шляпкой, подвижной шайбой, и между ними пружина. Благодаря такому их устройству фигуры можно приподнимать над игровым полем, перемещать по пазам и фиксировать затем в нужной клетке, при этом ни на секунду не нарушая надежного сцепления с доской.

Для выбывших из игры фигур предусматривались отдельные накопительные пазы на торцах доски. Туда «съеденные» по ходу поединка пешки, кони, слоны легко перемещались, тоже не имея возможности отделиться и улететь прочь.

Мы отобрали из моих брошюрок десяток шахматных этюдов и дали Севастьянову с Николаевым их решать в земных условиях. Потом, находясь уже на орбите, космонавтам предстояло с теми же задачками справляться вновь. Вот так и появился для экипажа «Союза-9» весьма эффективный тест на определение состояния мыслительной деятельности в период адаптации к невесомости, а также при возвращении на Землю.

Через несколько дней у Каманина состоялись доклады о готовности экспериментальных методик для программы небывалого по длительности полета. Николай Петрович сдержал свое обещание и меня с пристрастием допросил о «шахматном тестировании». Я объяснил. Но это все-таки, видимо, не до конца развеяло его прежние подозрения о той нашей с Николаевым «неправильной» игре в рабочее время. Во всяком случае, после окончания докладов генерал, оказавшись рядом со мной, как бы на ухо сказал: «Ну ты и про-хо-ди-мец!» С улыбкой я парировал: не проходимец, а первопроходец, имея в виду, что нам удалось придумать первыми абсолютно новую методику. «Первопроходцем был Гагарин, а ты, если можно так сказать, первый проходимец… — И добавил с улыбкой: — …космоса».

В итоге один из комплектов клевцовских шахмат и набор листков с шахматными этюдами отправились в космос на борту «Союза-9». Севастьянов и Николаев решением этих задачек во время полета регулярно занимались. Спустя несколько суток после старта, когда они уже освоились в своей «орбитальной квартире», по инициативе Николая Петровича Каманина, а он большой любитель посидеть за шахматной доской, была организована уникальная «заоблачная» партия «Космос — Земля». Чтобы не было ущерба насыщенной рабочей программе «Союза-9», для такого времяпрепровождения выбрали предусмотренный в графике пребывания космонавтов на орбите день отдыха.

За «космическую» команду играли Андриян Николаев и Виталий Севастьянов, против них сражался «земной» дуэт — генерал-полковник Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Естественно, ходы делали в тот период, когда «Союз» проходил зону связи с наземными станциями слежения, расположенными на территории СССР. Транслировал их в эфир летчик-космонавт Валерий Быковский.

Информация о матче была запротоколирована в журнале полета. Поэтому известно, что игра продолжалась около 6 часов, и за это время космический корабль успел четырежды обогнуть земной шар. Белыми играли «орбитяне», а «землянам» достались черные. Попытка добиться победы, применив напористый ферзевый гамбит, успеха Николаеву и Севастьянову не принесла. На 35-м ходу участники согласились на ничью.

Конечно же, о необычном состязании рассказали в газетах, в теле- и радиопередачах. Данное событие оказалось в ряду главных мировых новостей того дня. Гроссмейстер Давид Бронштейн, опубликовавший свой репортаж в одном из центральных изданий, написал: «Эта партия, бесспорно, войдет в анналы тысячелетней истории шахмат как партия, распространившая сферу увлечения этой мудрой игрой за пределы нашей планеты».

Тут стоит напомнить: участник поединка от команды «Космос» — летчик-космонавт Виталий Иванович Севастьянов — спустя несколько лет занял высокий шахматный пост в стране. Он был избран в 1977 году председателем Шахматной федерации СССР.

Что касается конструкции, которую разработал Михаил Клевцов, то один из изготовленных комплектов «шахмат для невесомости» позднее был передан в московский Музей космонавтики.

Источник: mk.ru