тестовый баннер под заглавное изображение

Споры о причинах глобального потепления и его перспективах разделили ученых на два лагеря. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) видит главную угрозу в парниковых газах, а новые исследования говорят о том, что климат Земли зависит прежде всего от Солнца, и эта взаимосвязь подводит нас к тому, что в XXI веке нас может ждать не глобальное потепление, а наоборот – малый ледниковый период.

Как сообщили «МК» в Минобрнауки России, новый взгляд на климат продемонстрировала российско-финская исследовательская группа, в которую вошли ученые из Апатитов и Рованиеми — Елена Касаткина, Олег Шумилов, представляющие Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН, и Маури Тимонинен из Института природных ресурсов Финляндии.

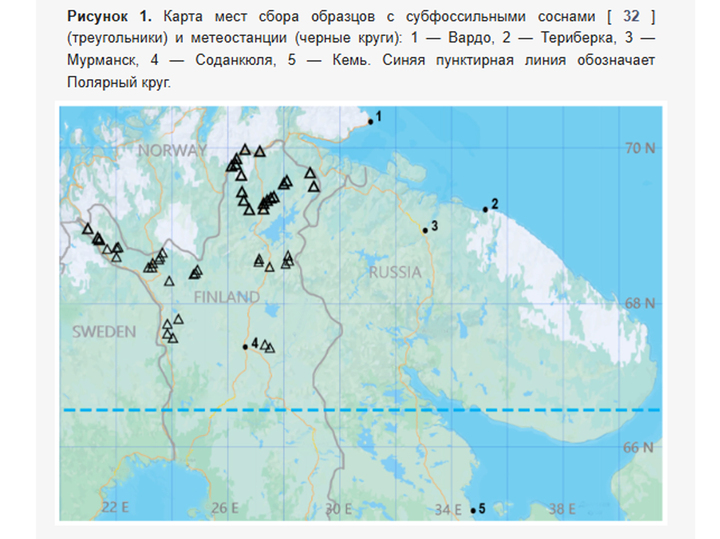

Они давно изучают влияние на климат циклов солнечной активности. В своей новой работе ученые использовали инновационный подход к анализу дендрохронологической шкалы (FLTR), созданной на основе нескольких тысяч образцов сосны обыкновенной из субарктических регионов Финляндии.

Изучение хронологии по срезам сосны охватывает более семи с половиной тысяч лет, что позволило исследователям применить так называемый вейвлет-анализ, учитывающий волнообразные колебания «отпечатков времени» на срезе дерева. Учитывать все колебания ученым помогали нейросети с долговременной краткосрочной памятью – LSTM.

Таким образом, с помощью искусственного интеллекта, способного находить скрытые паттерны в данных, то есть отмечать устойчивую комбинацию волнообразно меняющихся признаков во времени, ученые сделали сенсационный прогноз: между 2063 и 2073 годами прирост древесных колец у сосны обыкновенной резко сократится, но сколько продлится период похолодания, пока непонятно.

Подобным образом прирост колец сокращался в так называемый период Маундеровского похолодания в Европе, который отмечался в 1645–1715 годах, когда активность Солнца из-за резкого снижения числа солнечных пятен снизилась на треть.

Ученые КНЦ РАН и финского Института природных ресурсов, изучив дендрохронологическую шкалу, обратили внимание на то, что периоды, подобные периоду Маундера, наступали на Земле с определенной периодичностью через каждые 350-400 лет. Такая цикличность называется сверхвековой цикличностью солнечной активности.

Таким образом, опираясь на результаты своего исследования, ученые прогнозируют снижение солнечной активности, как это было в Европе в XVII-XVIII веках, когда Темза покрывалась льдом.

Но почему солнечные циклы так влияют на климат? Дело, говорят ученые, не только в изменении силы излучения. В период солнечного минимума активизируются галактические, космические лучи, которые могут усиливать облачность. Эти и другие факторы, накладываясь на орбитальные циклы Миланковича, и создают климатические «качели», которые периодически приводят то к потеплению, то к похолоданию.

Справка «МК». Орбитальные циклы Миланковича названы так в честь сербского астрофизика Милутина Миланковича. Это колебания достигающего Земли количества солнечного света и солнечной радиации на протяжении больших периодов времени.

Современные инструментальные данные, охватывающие всего пару веков, слишком кратки, отмечают исследователи из КНЦ РАН, чтобы уловить многовековые климатические ритмы. Здесь и приходят на помощь деревья, чьи кольца, как страницы дневника, сохранили информацию о температуре, солнечной активности и даже катастрофах прошлого.

Ученые предупреждают: несмотря на то, что модели МГЭИК, предрекающие к 2100 году потепление на 1,4–4,4°C, по-прежнему актуальны, природные циклы могут внести коррективы. Так, по их данным, Солнце уже вступило в фазу длительного снижения активности, и последствия этого будут ощутимы через десятилетия.

С одной стороны, солнечный минимум может временно замедлить глобальное потепление, что для человечества будет настоящим спасением, но с другой стороны, – может спровоцировать и экстремальные зимы, что серьезно ударит по сельскому хозяйству. Для Арктики, если это произойдет, ученые прогнозируют сокращение ледового покрова, что приведет к открытию новых торговых маршрутов, но в то же время это может поставить под угрозу хрупкую экосистему Севера и традиционный уклад жизни коренных народов.

Источник: mk.ru